案例中心

Our Projects

如何通过法律途径有效处理家暴案件及相关法律问题解析

Our Projects

如何通过法律途径有效处理家暴案件及相关法律问题解析

文章摘要:

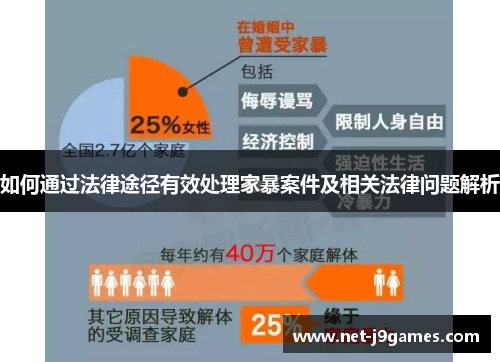

家暴作为一种严重的社会问题,长期以来对受害者造成了极大的身心伤害,严重影响其生活质量与社会功能。近年来,我国对于家暴的法律应对逐步完善,但依然存在一定的法律盲区和执行难度。本文从法律途径的角度出发,探讨如何有效处理家暴案件,分析相关法律问题,并提供实操性建议。文章将从四个方面深入剖析:一是家暴的法律定义及其认定标准,二是如何运用法律手段保护受害者的权益,三是家暴案件中的司法程序与法律适用,四是社会支持系统在家暴案件中的作用。每一部分都会结合具体案例进行分析,帮助读者更好地理解和应对家暴问题,提升法律意识和应急处置能力。

家暴的法律定义是处理家暴案件的基础。根据《中华人民共和国反家庭暴力法》,家庭暴力指的是家庭成员之间实施的身体、精神等多方面的暴力行为,包括殴打、捆绑、限制人身自由、恐吓等行为。法律上明确规定,家庭暴力不仅限于身体上的伤害,还包括精神暴力、性暴力以及经济暴力等,这为处理家暴案件提供了多维度的法律依据。

如何认定家暴是处理案件中的关键问题。一般而言,认定家暴需要有明确的证据,例如受害者的陈述、医务鉴定、目击证人的证言等。特别是精神暴力和经济暴力的认定,往往比身体暴力更加复杂,需要结合案件的具体情况,充分分析各方面证据。如果受害者能够提供有效证据,法院可依据《反家庭暴力法》判定家庭暴力行为的发生。

同时,家暴的认定不仅仅是依据受害者的主张,司法机关还会依照法律的规定,综合案件的情况进行调查。在一些特殊情况下,如受害者遭遇长期精神虐待或经济控制,法院可结合社会环境与个案情况,进行宽容性判定。对于家暴案件的法律认定,越来越多的案例表明,法院不仅重视物理证据,更加关注整体的暴力行为模式和受害者的主观感受。

一旦家暴行为发生,受害者应立即通过法律途径保护自己的权益。根据《反家庭暴力法》的相关规定,受害者可以申请人身保护令。人身保护令是一种临时性的法律保护措施,法院可以在24小时内做出决定,迅速隔离施暴者与受害者,避免进一步的伤害。保护令的内容通常包括禁止施暴者接近受害者、限制施暴者的某些行为等。

除了申请保护令,受害者还可以依法提起离婚诉讼,要求法院判决离婚并争取孩子的抚养权。在家暴案件中,法院通常会考虑到施暴行为对受害者身心健康的影响,因此在离婚时会倾向于保护无辜的一方,尤其是在存在家暴情形下,法院对离婚案件的判决更为倾向于支持受害者。

此外,受害者还可以通过刑事诉讼途径追究施暴者的刑事责任。如果施暴者的暴力行为造成了受害者的严重伤害,甚至死亡,受害者或其家属可以向法院提起刑事自诉。对于严重的家暴行为,公安机关也可以介入处理,施暴者可能面临刑事拘留、判刑等处罚。

家暴案件的司法程序相较于普通民事诉讼程序有其特殊性。首先,家暴案件一般具有紧急性,受害者的生命安全可能会受到威胁,因此法院往往优先处理这些案件。申请人身保护令、申请离婚以及刑事诉讼等程序都需要在特定时间内迅速启动,这要求司法机关具有较高的应急响应能力。

在家暴案件中,法律适用也存在一些复杂性。由于家暴涉及到的法律条文较为广泛,法院在处理时往往需要结合《婚姻法》、《反家庭暴力法》以及《刑法》等多部法律来综合分析。比如,若家暴行为涉及到严重伤害,法院需要考虑刑事法律的适用;如果只是轻微的精神虐待或威胁,法院则可能更多地依赖于民事法律进行调解与判决。

家暴案件中的证据搜集是关键。司法机关在处理这些案件时,往往要求当事人提供相关证据,如受害人身上的伤痕、医疗证明、证人证言等,这些都是案件能否顺利判决的关键因素。如果证据不足,受害者可能难以获得法律保护。因此,受害者在遭遇家暴时应尽量保存证据,以便日后依法维权。

社会支持系统在家暴案件中发挥着至关重要的作用。除了法律保护,受害者往往需要得到心理、物质等多方面的援助。社会组织和志愿者服务可以为家暴受害者提供心理辅导、法律援助、临时住所等服务,帮助其走出困境。

此外,警察、社会工作者等专业人员也应当在家暴案件中扮演积极角色。通过专业培训,警察和社会工作者可以更有效地识别家暴情况,及时干预并为受害者提供帮助。例如,在处理家庭暴力时,警察应当具备足够的敏感度,以便识别潜在的暴力行为,并为受害者提供及时的保护。

九游会j9最后,社会宣传与教育也是防止家暴的重要手段。通过各类媒体和教育活动,提高公众对家暴问题的认识,鼓励受害者及时求助,可以有效减少家暴案件的发生频率。同时,社会应当为家暴受害者提供更多的支持和理解,消除歧视,建立起全社会共同应对家暴的氛围。

总结:

家暴案件的处理不仅仅依赖于法律本身的约束,更需要社会各界的共同努力。法律的完善为家暴受害者提供了坚实的保障,但只有当法律、社会支持与公民意识三者相结合,家暴问题才能得到有效遏制。

未来,随着法律对家暴案件的认识不断深入,相关法律条款将更加细化与完善,家暴受害者的权益保护将进一步加强。公众的法律意识和社会责任感也应不断提高,确保每一位家暴受害者都能够通过法律途径获得有效的保护。